1on1で紡ぐ対話型マネジメントの力 Part3

「未来のリーダーシップ : 1on1で紡ぐ対話型マネジメントの力」ということで、これまで2回に渡りお話ししてきました。

今なぜ「対話型マネジメント」なのか、そして1on1がどのように有効かをPart1で(https://www.bizmentor.jp/blog/231223a )、

そして「対話型マネジメント」を、1on1の場でどのように活用するのか、具体的に何をしたらいいのかをPart2で(https://www.bizmentor.jp/blog/240123a )紹介しました。

今日は「対話型マネジメント」を、1on1で使う効果的な場面を考えていきます。

1on1で「対話型マネジメント」を使う効果的な場面を確認する

今求められている対話型マネジメントは、コーチング型マネジメントと言えるとお話ししてきました。ですがコーチングは万能ではありません。

どんな場合でも、コーチングを適用しようとすると失敗します。

使うタイミングや対象を間違えれば、機能しないばかりか部下やメンバーの方との信頼関係を損ね、生産性を下げてしまうことにも繋がります。

そこで今回は「対話型・コーチング型マネジメント」が、1:機能する対象 2:機能する領域という視点で見ていきます。

1:「対話型マネジメント」が機能する対象とは

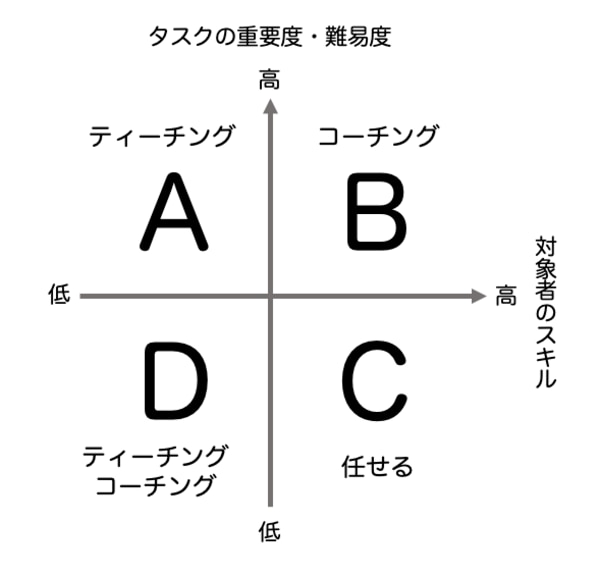

機能する対象について、対象者のスキルが横軸(左がスキルが低く、右が高い) 縦軸がタスクの重要度・難易度(上が重要度・難易度が高い)になります。

対象となる人の能力と、その人が取り組む業務・仕事の内容の難易度の掛け算で、コーチングが機能するかどうかを判断することができます。

>Aの領域(重要度・難易度が高い仕事を、その仕事に見合うスキルが不足している人が行う場合)

この領域は、経験の浅い若手のスタッフに、大きな仕事を任せるような場合などが当てはまります。

この領域にいる人には、ティーチングや指示が適しています。

>Bの領域(重要度・難易度が高い仕事を、スキルの高い人が行う場合)

対話型・コーチング型が、もっとも機能するのはこの領域です。

対話型マネジメントでコミュニケーション、いわゆるコーチングすることで、相手の可能性や個性、強み、リソース、新たなアイディアや挑戦を引き出すことができるとともに、本人の自己効力感や成長実感、達成感を高めることができます。

>Cの領域(重要度・難易度が低い仕事を、スキルの高い人が行う場合)

この領域は、基本的に本人に任せて良い領域です。

ですが「新しい方法を試す」といったイノベーションや、クリエイティビティの発揮を目的とする場合は、対話型・コーチング型も有効になります。

>Dの領域(重要度・難易度が低い仕事を、スキルの低い人が行う場合)

この領域はケースバイケースです。

スピードが求められるときは、指示やティーチングが有効ですが、自ら考え行動する人材を育成することを目的に試行錯誤させながら、本人の自発性を促したいと考える場合は、対話型・コーチング型の活用も有効です。

いかがでしたでしょうか?対話型マネジメントが、効果的な場面を確認できたと思います。

同時に機能する対象を見極めることで、どのように1on1を使うのか・・参考になるのではないでしょうか。

2:「対話型マネジメント」が機能する領域とは

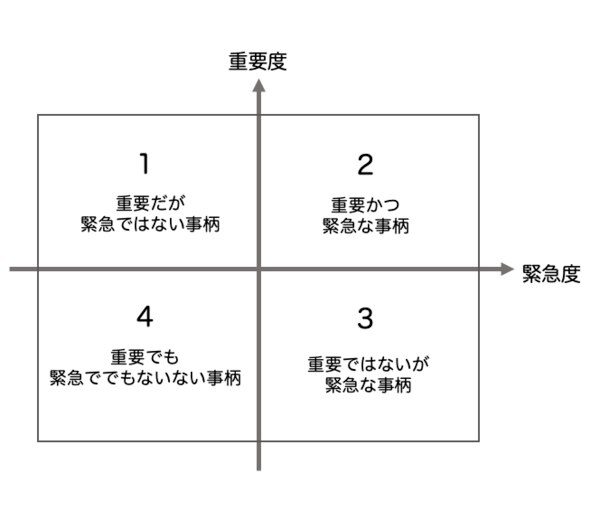

仕事の重要度や緊急度によっても、対話型・コーチング型がより効果的な場合と、そうでない場合があります。

以下の図をご参照ください。

縦軸が仕事の重要度、横軸が緊急度です。

対話型マネジメントが最も機能するのは、1の「重要だが緊急ではない領域」の仕事です。

この領域にあるテーマは 取組みに時間を要しますが、大きな効果が期待できます。

1の領域の仕事は緊急性が低いために、後回しになりがちです。

しかし、放っておくうちに緊急度が増し、いつの間にか2の「重要かつ緊急な領域」に移動し、そこで初めて対応することになってしまうこともあります。

つまり1の仕事を常に後回しにしていると、いつも「重要かつ緊急な仕事」に追われた 状態になってしまうのです。

しかし日々、重要で緊急な仕事に追われていると、「やらなければならないから・やる」という「受け身」の状態に陥る可能性があります。

その意味でも、「重要だが緊急ではない仕事」のために時間をとり、日々考えることで、緊急な仕事に振り回されることのない基盤を整えることが必要です。

では改めて、それぞれの領域についてみておきましょう。

1. 重要だが緊急でない・事柄

この領域には、たとえば自身の能力開発、部下の育成、後継者育成、未来に向けた戦略立案といった事柄が入ります。

この領域の仕事に早くから手をつけておくことで、緊急なことが起こらないようにするという、真の意味でのリスクマネジメントを実現することができます。

2. 重要かつ緊急な・事柄

この領域の仕事は、「緊急」かつ「重要」なのですから、着手せざるを得ません。

さらに、多くの場合、私たちはこの領域の事柄の処理に忙殺されています。

この領域の事柄を整理し、効率よく処理することで、1の領域に力を向けられるようにしていく必要があります。

3 重要ではないが緊急な・事柄

この領域の仕事は緊急であるがために、重要な事項よりも優先される場合があります。

マネージャーにとっては、部下にいかにこの領域の事柄を効率よく処理してもらい、重要な領域に向かわせることができるか、が問われているともいえます。

4. 重要でも緊急でもない・事柄

この領域に手をつけるのは、「さあ、書類作成をはじめよう!」とデスクに向かったものの、急に引き出しの整理を始めてしまうのと似ています。

そもそも手をつける必要のない領域ですから、対話型・コーチング型にも適していません。

ただ、この領域に逃げ込んでいる部下やメンバーもいたりしませんか?

その場合には前段階として、気がかりを解消させる、ゴールや役割を共有・確認し直すなどの関わりが必要となってきます。

いかがでしょうか?対話型マネジメントが機能する仕事の領域について考えることで、それぞれの領域でどのように1on1を使えばいいかのヒントが、ここにもあるのかと思います。

まとめ

対話型マネジメント、いわゆるコーチング型マネジメントを、1on1で使う効果的な場面を考えていくと、その他の対象・領域でも1on1の使い方が見えてきたかと思います。

ご自身のチームメンバーにどのような対象メンバーがいるのか、どんな領域の仕事をしているのかによって、1on1の場を効果的にお使いいただくご参考になれば嬉しいです。

次回のブログでは、「1on1で紡ぐ対話型マネジメントの力 Part4」として、対話型・コーチング型マネジメントを実践するための時間の使い方から、1on1への活用について考えていきます。

リーダーとして効果的な1on1の習得・実践に興味のある方は、以下もご参考ください。 https://www.bizmentor.jp/1on1_pt_lp